目次

- ■ はじめに

- ■ 二重相続資格者

- ■ 二重相続資格者が認められる理由と認められない者

- ■ 相続税算出における注意点

- ■ まとめ

■ はじめに

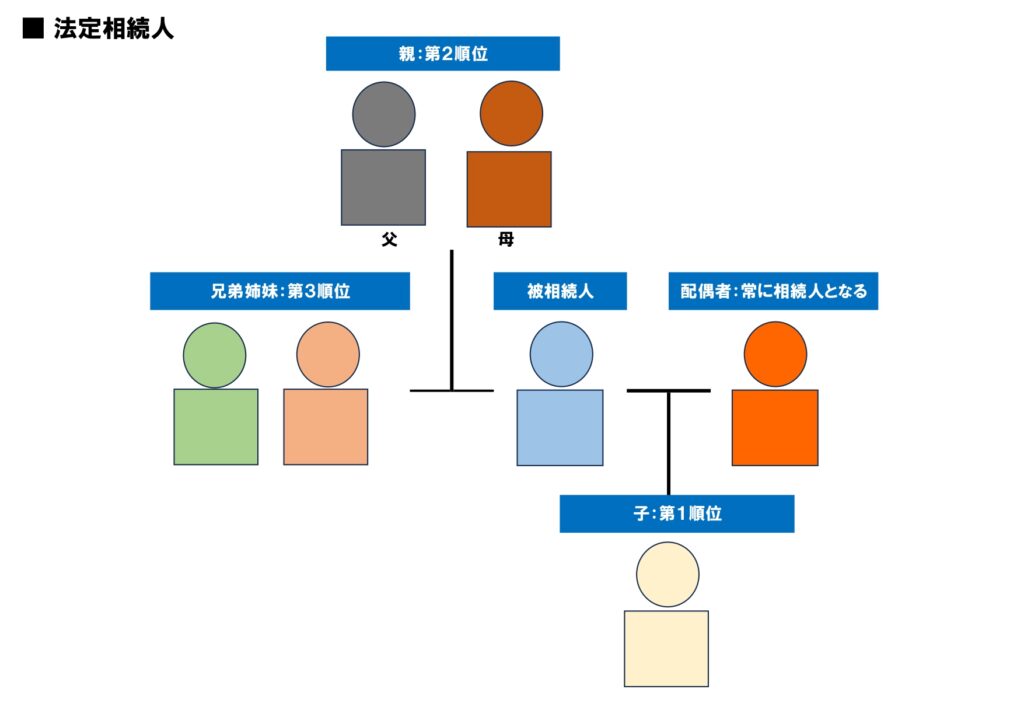

相続が発生した場合、その亡くなられた方(被相続人)の相続人が確定して,具体的に持分が決まります。

民法に定められている持分(法定相続分)において配偶者と子の場合には各2分の1。配偶者と親(または祖父母等)の場合には配偶者が3分の2、親(または祖父母等)が3分の1。配偶者と兄弟姉妹等の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹等が4分の1となります。

しかし、相続が発生した場合、相続人としての身分を二重に有しており法定相続分以上に持分を取得する方もいます。

今回は、この相続人としての身分を二重に有している人「二重相続資格者」について考えてみます。

■ 二重相続資格者

二重相続資格者とは、相続において被相続人の2つの相続人としての資格を持つ者をいい、次のような場合に該当することになります。

被相続人が孫と養子縁組を行っており、かつその孫の親(被相続人から見た子)が被相続人より先に死亡し、孫が代襲相続者になっている場合

孫は、

①親(被相続人の子)の代襲相続者としての権利

②養子としての権利を

持つことになります。

例:1の持分

配偶者1/2 子の代襲者1/6 子1/6 養子1/6

※子の代襲と養子は同一人ですので持分は、2/6となります。

■ 二重相続資格者が認められる理由と認められない者

二重の相続資格が認められるか否か、実際に最高裁で判断されたことはなく、日本には自身の孫と養子縁組を行い、孫を養子にする場合や養子と被相続人の実子が結婚する場合もあり。血族の関係が複雑になってしまうとともに被相続人からの相続分も一つの身分からなる相続分と異なることが問題となります。

現行民法において各相続人の身分に基づいて相続資格を付与することを認めており、身分を二つ持っている場合、二重の相続資格も認められるとする見解です。

ただし、血族相続人と配偶者相続人との相続資格については、二重の相続資格は認められません。

これは、民法は、相続の資格について、血族相続人と配偶者相続人を区別しているため、配偶者としての相続人は、血族としての相続人にはなれませんので注意してください。

※登記:昭和26年9月18日民事甲1881号民事局長の回答において相続人が養子と代襲相続人の二重の資格を有するケースの場合、養子と代襲相続人の両方の法定相続分を有することを認められています。

■ 相続税算出における注意点

二重相続資格者が相続人となる場合、相続税における「相続税の基礎控除」において注意が必要となります。

相続税の基礎控除「3000万円+法定相続人数」

この「法定相続人数」に相続人として認められる数が問題となります。

相続税の計算において、二重相続資格者の数は「1人」分としてのみ算定されることになります。

たとえば、養子と代襲相続人の両方の法定相続分となる場合、「2人」分ではなく、「1人」分として控除額を求めることになります。

「相続税の基礎控除」と「法定相続分」では、違うことに注意が必要です。

また、「生命保険の控除計算」についても同様の考え方であり、「法定相続人数×500万円」の相続税控除についても「法定相続人数」も1人として計算することになります。

そのほか、二重相続資格者が相続放棄した場合、原則として両方の相続資格を放棄したものとされます。

一方の相続資格のみ放棄する場合、他方の資格を留保する旨を明示しなければならないことになります。

■ まとめ

相続人において二重相続資格者がいる場合、法定相続人や法定相続分、相続放棄などの考え方は難しくなります。

相続人の二重資格については、養子と代襲相続人、配偶者と兄弟姉妹の場合で異なります。

事前に戸籍等を取り寄せたうえで、相続関係を正確に把握し、持分はどのようにことなるのか、を把握しておく必要があります。

そのような場合、必ず専門家に相談のうえ、適正な判断を行っていただくことをおススメします。

■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)

東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。

コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

#相続 #相続対策 #相続対策 #法定相続分 #民法 #二重相続資格者

#法定相続人 #配偶者 #子 #兄弟姉妹 #養子