【2024年1月26日 2025年2月3日一部変更】

■ 目次

- ■ はじめに

- ■ ガイドラインの適用範囲

- -拘束力

- ー適用範囲

- ー人の死

- ■ 宅地建物取引業者の調査範囲

- ■ 事業用不動産が覗かれている理由

- ■ 告知をしなくても良いケース

- ーガイドラインが示す告知の判断基準

- ー売買・賃貸での告知不要の場合

- ー賃貸での告知不要の場合

- ー売買・賃貸(共用部分)での告知不要の場合

- ■ まとめ

■ はじめに

2021年10月、国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。

このガイドラインは、宅地建物取引業者が過去に人の死があった居住用不動産の取引において、その事実を買主・借主に伝えるべきか否かの判断基準を示したものです。

宅地建物取引業者が不動産取引で負う調査や告知の義務が示されており、過去の裁判例や取引実務に照らして現時点で妥当と考えられる基準がまとめられています。

■ ガイドラインの適用範囲

●拘束力

ガイドラインの基準は、裁判所における判断の基準となるわけではなく、裁判所を拘束するものでもありません。

●適用範囲

取引の対象となる不動産びおいて生じた人の死に関する事案を取り扱うこと。

●人の死

人の死とは、病死、自然死、自死、事故死、他殺など死因は関係ありません。

■ 宅地建物取引業者の調査範囲

宅地建物取引業者の調査については、売主・貸主に告知書等への記載を求めることで「調査義務を果たした」とされます。

対象不動産周辺への聞き込みやインターネットの情報収集までは求められておらず、売主・貸主が告知書に記載した情報が事実確認のもとになります。

なお、このガイドラインでは、居住用不動産を取り扱うとの見解となっております。

理由として居住用不動産とオフィス等の店舗・事務所系不動産を比較した場合、居住用不動産は、人が継続的に生活の本拠として用いられるものであり、買主・借主は、居住の快適性、住み心地の良さなどを期待して購入又は賃借し、入居するため、人の死に関する事案は、その取引の判断に影響を及ぼす度合いが高いと考えられるからです。

■ 事業用不動産が覗かれている理由

ガイドラインから事業用の不動産が除かれているのは理由は、当事者の属性や契約目的、建物の用途が多様であり、取りまとめるには過去の裁判例に従っても困難であることが挙げられます。

また、前借主と同様の事業や利用形態で行われるとは限らず、前借主とは全く違う利用方法をされる場合もあります。そのため、人の死に関する事案がどのような影響を及ぼすかは当事者の属性や契約目的により、大きく異なります。これらを踏まえ、業種や罷業目的を考慮しながら、基準を導き出すことは困難であるためです。

■ 告知をしなくても良いケース

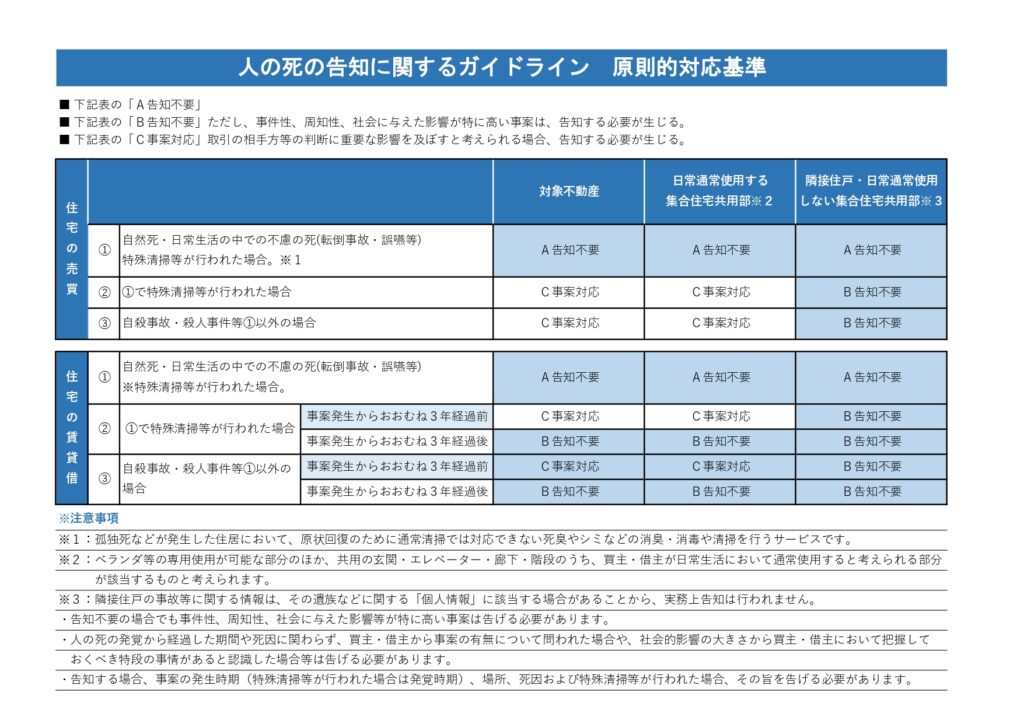

宅地建物取引業者は、どのような事案であれば告知をしなくてもよいか、その反対にどのような事案であれば告知をしなくてはならない場合にあたるのか、ガイドラインが示した3つのパターンについてまとめてみました。

●ガイドラインが示す告知の判断基準

①売買・賃貸での告知不要の場合

②賃貸での告知不要の場合

③売買・賃貸(共用部分)での告知不要の場合

①売買・賃貸での告知不要の場合

対象不動産で自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合

ただし、この死亡事案であっても、長期間にわたって 人知れず放置されたことなどで、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合には、買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある場合は、告知をしなくてはなりません。

※自然死:老衰、持病による病死等

※不慮の事故死:自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥等

②賃貸での告知不要の場合

対象不動産・日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で発生した上記①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生から概ね3年間が経過した場合

※対象不動産の風呂で自然死が発生し特殊清掃を行った場合には、死亡の発覚から概ね3年間が経過した後は告知不要。ただし事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合はこの限りではありません。

※日常生活で通常使用する集合住宅の共用廊下で自死が発生した場合には、原則として、発覚から概ね3年間が経過した後は告知不要。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合はこの限りではありません。

※日常生活で使用する集合住宅の共用部分とは

ベランダ等の専用使用が可能な部分のほか共用の玄関・エレベーター・廊下・階段等のうち買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分

③賃貸・売買取引どちらも告知不要(近隣住戸・通常使用しない集合住宅の共用部分等)

取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した上記①以外の死・特殊清掃等が行われた上記①の死の場合

※隣接する部屋で自死が発生した場合には告知不要となります。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合はこの限りではありません。

※③は取引の対象ではない隣接住戸や日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分については、原則告げなくてもよいとしています。 ただし、隣接住戸とはいえ、近隣住民などで広く周知されている殺人事件など、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案については、告知が必要な場合があることに注意が必要です。

【人の死の告知に関するガイドライン・原則的対応基準】

■ まとめ

以上、人の死の告知に関するガイドラインの内容ですが、常識的な見解でまとめられていると思えますが、賃貸と売買で差をつけていることにお気づきになったはずです。

賃貸は概ね3年間は告げるもの、売買は期間の定めはありませんので調査を通じて判明した範囲で告げなくてはならないもの、となっています。

例えば、賃貸の場合は3年経過した殺人事件が起きた部屋でも告知の必要がなく、売買の場合は数十年前に起きた殺人事件についても知っていれば告知しなければいけない、ということになります。

「人の死の告知に関するガイドライン」は人の死の告知に関してこれまでの不明瞭な議論に原則的な対応を基準としたものであり、不動産業務の実務的に重要な意義があります。

しかし、人の死の告知に関するガイドラインは、あくまでガイドラインが制定された時点で妥当と思われる一般的基準であり、今後、ガイドラインで示された基準が妥当しなくなる可能性もあります。

よって、裁判となった場合の判断を確定するものではなく、あくまで「一般的な基準」として判断することが大切です。

心理的瑕疵の告知義務の範囲を判断するにあたっては、人の死の告知に関するガイドラインを基準に過去の裁判例も確認しながら、個別事情(不動産の利用目的、居住形態、事件の重大性・残虐性、事件のあった建物の取壊しの有無、事件からの経過年数、地域住民の流動性等)を考慮する必要があります。

詳細についてはガイドラインをご参照ください。

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要1

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドイラン概要2

■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。

1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)

東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。

コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。

#不動産 #賃貸 #売買 #人の死の告知のガイドライン #原則的対応基準 #拘束力 #適用範囲 #人の死 #告知しなくてよい場合